これまでの例からも分かるように、ヒートマップの色づけは、作者次第で変化します。そのため、ヒートマップには、「どれくらいの数値を何色にしているか」という凡例 (legend) の表示が不可欠です。

凡例の表示

凡例 (legend, Color Key)は、色のついたバーに、目安となる数値をつけて表現します。 少なくとも、最低値(左端)、中央値(真ん中)、最高値(右端)の3つの数値は必要でしょう。また、ヒートマップの色づけは、赤、黒、緑の3段階ではなく、連続的に変化していることが多いです。

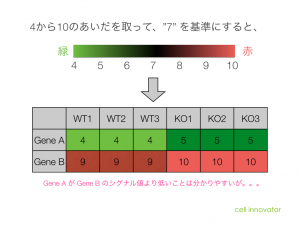

例の場合、シグナル値が4から10のあいだに分布していたので、真ん中を “7” にしています。シグナル値が、4以下のとき、もっとも明るい緑になり、10以上のとき、もっとも明るい赤になることが分かります。黒は真ん中の値です。シグナル値がゼロという意味ではないので注意しましょう。

ヒートマップを見るときの注意

この例が示すように、やはり、log変換しただけでは、WTで低いところが緑で、KOで高いところが赤、という色づけにはなりません。コントロール群と実験群の違いではなく、 Gene A と Gene B のシグナル値の高低を見ていることになってしまっています。

また、Gene A のシグナル値は、5と4のように、差が1あります。log2変換された値なので、non-logでは、2倍変化していることになります。つまり、WTとKOで違いがあるにも関わらず、同じ緑に見えています。Gene B も2倍の変動があるのに同じ赤に見えています。(まるで WT と KO の差がないような印象を与えるかもしれません。)

ヒートマップを見るときは、何の違いを表しているのか、必ず、凡例をチェックするようにしましょう。