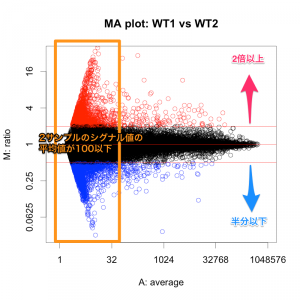

前回は、同じ条件のサンプルを散布図で比較した例を紹介しました。同じデータを MA プロットでも見てみましょう。(見方は、こちらとその続きを参照してください。)

ほとんどの遺伝子が、 0.5 < ratio < 2 の区間 (-1 < M < 1 の区間) に分布しています。つまり、発現変動していないように見えます(黒い部分)。

一方、一部の遺伝子は、 ratio = 2 または、 ratio = 0.5 のライン(赤線)を超えていることも確認できます。よく見ると、これらの遺伝子は、シグナル値の低い部分に多く見られることが分かります。図では赤と青に色づけされた遺伝子が3300個ほどありますが、このうち、2サンプルのシグナル値の平均値が100以下のものが3100個ほどです。(例えば、WT1=50, WT2=100 で、ratio = 2 のものなど)

シグナル値の低い部分に見られる変動は、同じ条件のサンプルで比較しても多く見つかるため、これらの変動は、生物学的に意味のない動きかもしれません。異なるサンプルの比較であれば、なおさらです。発現変動遺伝子を ratio のみで評価すると、無意味な結果を得てしまう可能性があります。

もちろん、全てがそうとは限りません。シグナル値が低くても、再現性のある変動であれば、生物学的に意味のある動きである可能性が高いでしょう。ただ、それを主張するのであれば、1回の実験データでは難しいです。

「繰り返し実験のばらつき(2)」への2件のフィードバック