マイクロアレイ解析のフローチャート2までに得られたのは、「特定の(生物学的な)機能を持ち、かつ、特定の発現変動パターンを示した遺伝子群」でした。例えば、「炎症系の遺伝子が増加していた」ということが分かったとしましょう。

次のステップに移る前に、まず、ここで考慮すべきポイントがあります。それは、「炎症系の遺伝子が増加していた」=「炎症反応が亢進した」ではない、ということです。

意外に思われる方も少なくないのではないでしょうか?ここにアノテーションの問題があります。

ポイント1

第1に、「炎症系の遺伝子」というアノテーションには、「炎症を活性化する遺伝子」と「炎症を抑制する遺伝子」の両方が含まれています。

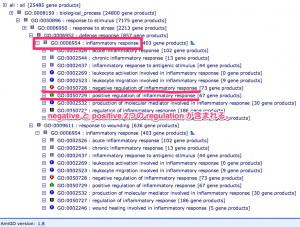

GO:0006954: inflammatory response には、 GO:0050728: negative regulation of inflammatory response と GO:0050729: positive regulation of inflammatory response が含まれます。

ポイント2

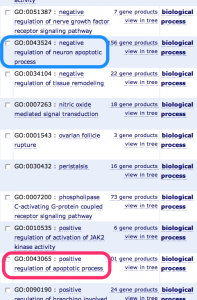

第2に、アノテーションの情報は更新され続けており、完全ではありません。まだ、活性とも抑制とも書かれていないこともありますし、活性と抑制のどちらも書かれていることもあります。(おそらくは、ある条件下で逆の働きをすることもあるのでしょう。)例えば、 Angiotensinogen (AGT) は、 negative regulation of neuron apoptotic process と positive regulation of apoptotic process の両方をアノテーションに持ちます。

ポイント3

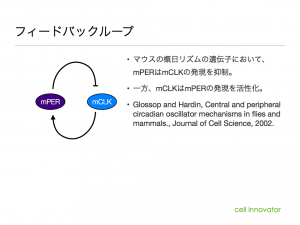

第3に生体内の多くの現象が、フィードバックにより恒常性を保っています。よって、ある現象を活性化させる遺伝子の発現が増加したとき、負のフィードバックが働き、その遺伝子を抑制する遺伝子も増加してくることが予想されます。したがって、ある現象を活性化する遺伝子と抑制する遺伝子の両方が増加していても、それほど不自然ではないと言えるでしょう。フィードバックループの例としては時計遺伝子がよく知られています。

例えば、肝硬変でコラーゲンの産生が過多になっているような組織であれば、コラーゲンの遺伝子である COL1A1 の発現が高く、同時にコラーゲンを分解する MMP の発現も高いという状況が予想されます。MMPによる分解が追いついていないだけと考えれば、矛盾した状態とは言えないでしょう。

以上のようなことから、マイクロアレイデータのみを根拠に、「炎症系の遺伝子が増加していた」=「炎症反応が亢進した」と結論づけることは困難と考えられます。

「マイクロアレイ解析のフローチャート3(その前に)」への2件のフィードバック